♪松よ松よ松葉よ〜

とこしえに〜

松の恵を たたえよう〜♪

フェス中に、ずっと松ソングがかかっていたので私の頭に刷り込まれてしまった。。。笑

オープンフォレストの主題歌も作った方がいいかな・・・笑

RAWCALSスタッフや仲間に音楽できる友人がたくさんいるので、歌作りたいかも?!

さて、前回は入場、フェスの成り立ち、ランチboxについての投稿だった。

今回は、出展テント、赤松林散策、日本人と松について投稿したい。

野外テントブースでは、おかゆパン工房が出す松タルト、ケーキ、松おかゆパン、お弁当が大人気で開店前から長蛇の列が!!

私は、長蛇の列が苦手なので列を横目で見つつ、人気だな。。。と興味があるけど並ぶことができず断念。

それでも、他19店舗が軒を連ねひしめき合っているのを散策するのは心が躍る。

友人となんやかや言いながら、松オイルや精製水、松チップなどを触って香りを楽しんだり、目で色々見るのは楽しいものだ。(松ふんどしの横に里山再生協議会とかあったりの並びを楽しむのもオツなものです)

松を中心としたブースがこんなにあるのもすごい事だし、それぞれが創意工夫をして個性的な出展をしていて面白かった。

松葉喫煙コーナーも面白かった。一番興味あったのはここのテントね。私の場合。(煙を吸うテントって、怪しいしなんか儀式的っていうか、表現し難いんで、ここは割愛!行った人しかわからないということで)

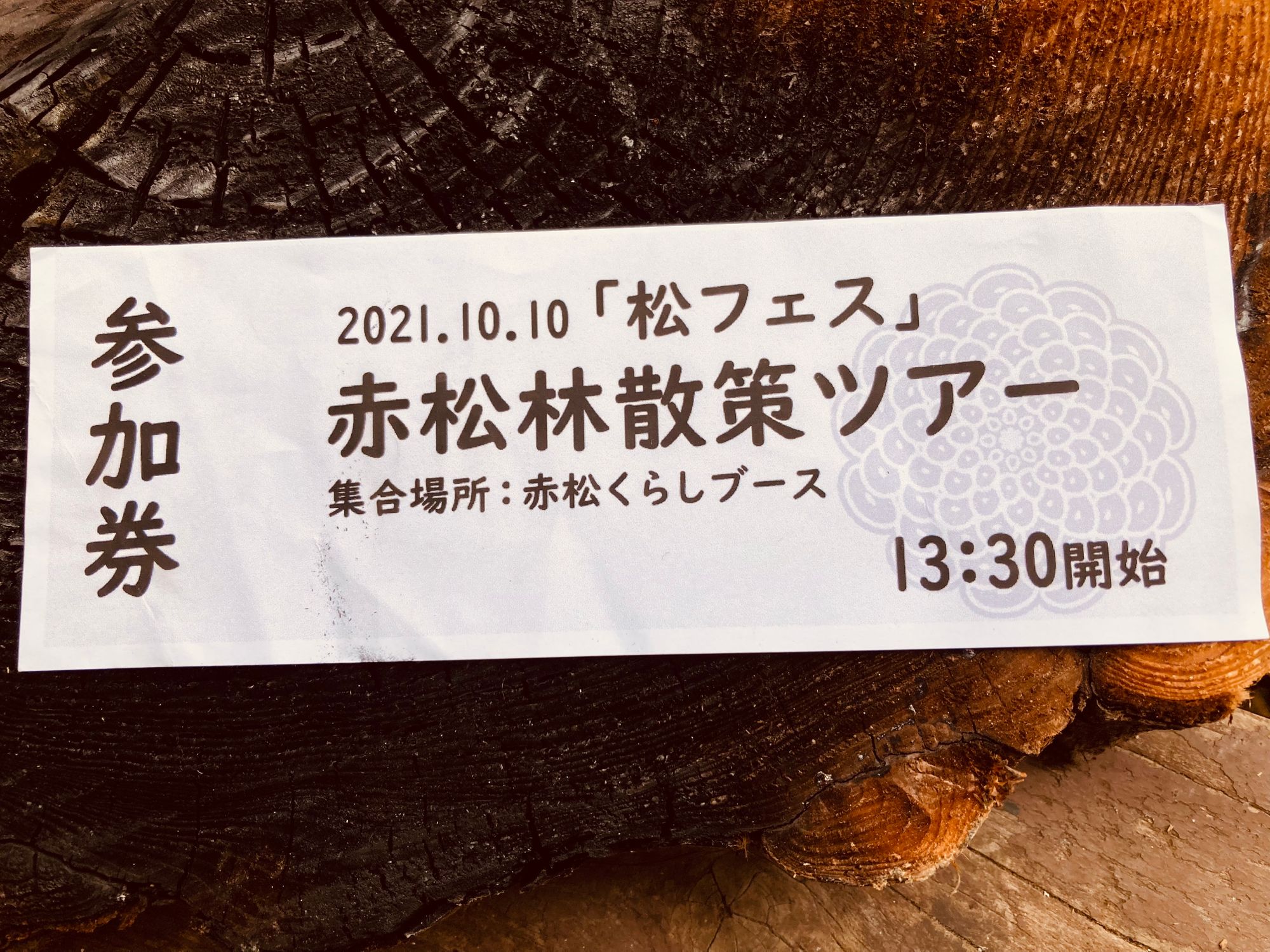

午後1時半からの松散策ツアーは限定15人と書いてあったので、もう締め切られてるよね〜と絵美と話しながら開催テントに近づくとスタッフのおじさんが「散策ツアーいかがですか?」と訪ねてくれた。

「参加します!」すぐにツアーチケットを受け取り、時間に集合。

近くの赤松林を森の座スタッフガイドの方と回る。

白樺の美しい木々を抜けて、「この〜木、なんの木?」クイズや「この〜木、何歳?」クイズが飛び交いながら進んでいく。

参加者は女性がほとんど。みんな、木々を見ながら「これ、食べられるかな。。。」という視点でツアー参加している様子がビシビシ伝わってきて面白い。野生のタラの芽や野草なんかもたくさん生育しているし、野に出て食べ物に出会える喜びが人間自身の喜びである事がみんなの様子からも理解できた。

松は食べる事以外でも、たくさん活用法がある事に気づく。

日本人と松の繋がりは以前からあったのだ。

自身の住む道志村にも、昔からある民家の門や庭先には必ず松が植えられていたり、立派な松の門を作って休日には家のお父さんが剪定作業に勤しみ、昔の日本の風景を垣間見ることができる。

フェス開催記念冊子の「松とともに」では松の健康的な側面(昭和初期には当たり前に松治療法が浸透していた記事や旧ソ連で抑留兵の健康を松で回復させた橋本博士の記事など)、松の植林、松の保全に関する側面、伊那谷という地形的特徴と人々の暮らしの側面がまとまっている点が素晴らしい。

この冊子を手に入れられた事だけでも価値あるなとニヤリ。

自身の会社リトル・トリーの「オープンフォレストでもこのような冊子を。。。」と考える。

やはり、ポップさや気軽さは必要だが本当の山の知恵や土の知識、この地に暮らす人々に関するきちんとしたものが必要だとこの冊子を読んで気づいた。ファッション的だけで終わってはいけないのだ。

今松がたくさん生えている伊那谷でも「松食い虫」の被害が多くなり松林の再生が叫ばれている。

松は根が深いために土壌環境が悪くなると外部から自身を守る松脂が出なくなり、松食い虫にトドメを刺されるのだ。との記事に改めて人間の健康と外界である地球の健康がリンクしている点も興味深い。

楽しいことから始まり、長野の松再生、日本の土中改良、美しい地球への祈り、とどんどん広がりを見せるそんなフェスと出会えた事が何よりだった。

「松とともに」小冊子の最後のページにここ30年の変化「人々の変化」の中で

・病の回復の即効性を求める とある。

そう、松葉健康法も即効性のものではなく「久しく食す事」で気づけば体調が楽になったり病気が回復に向かうことがわかった。明日、明後日よくなる健康法より、習慣にしていくことで健康になる。幸福になる、そんな日常が今大切なのかもしれないな。とこのフェスから感じた。

もう一度、身の回りにあるものを見直してその価値に気づき、そしてそれを大事に育てる。その事がこれからの生活で大切だと同じ村に住み3年かけてようやくホーリーバジルの収穫に成功したテルキくんの畑を訪問した時に感じたものをまたここでも受け取った。

テルキくんのレポートもいづれするつもりです😆

乞うご期待!